I. Breve introducción a la evolución histórica del derecho concursal: de la liquidación a la conservación

1. Desde su origen hasta el Siglo XX

¿Cuándo surge el derecho concursal? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué dinámica han seguido las últimas reformas concursales de los principales países europeos y latinoamericanos? Estas son algunas de las preguntas a las que vamos a tratar de dar respuesta en la presente sección.

Nuestro análisis va a girar en torno a cómo la teleología (1) de los legisladores a la hora de configurar el sistema concursal ha ido cambiando con el paso de los años.

En el siglo XIII surge el primer instituto concursal: la quiebra. Un instituto esencialmente punitivo y liquidativo (2) . Con la llegada del XIX la función conservativa empieza a tomar poder con la aparición de la figura del convenio, y ya en el XX la conservación por medio del convenio se convierte en la función principal (3) . Es desde entonces, que el derecho concursal de los países más desarrollados aboga por incorporar la función conservativa.

2. Últimas reformas concursales en Europa y Latinoamérica

Estas innovaciones legislativas han tenido un claro objetivo: conservar la empresa en crisis.

En Europa, tenemos de ejemplo países como Alemania (4) (a raíz de la Ley Insolvenzordnung del 5 de octubre de 1994 y su reforma de 2012), España (con la Exposición de Motivos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LA LEY 1181/2003) y sus posteriores reformas y con el RDL 1/2020 (LA LEY 6274/2020)) o Italia (mediante las modificaciones de su Legge Fallimentare de 1942 y la aprobación del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza en 2019) (5) .

II. Análisis del sistema concursal español: los fallos y sus consecuencias

Son varios los autores que critican nuestro sistema concursal (6) . Dicen que se encuentra a la cola de las regulaciones europeas concursales y que esto se debe, entre muchas otras razones, a su ineficiencia y al mal enfoque que el legislador realiza sobre las crisis de insolvencia (7) .

Por el contrario, hay quien defiende que los malos datos estadísticos que España obtiene en los estudios no reflejan la realidad económica del país (8) debido a problemas culturales (9) y normativo-estructurales sobre la insolvencia.

A continuación, vamos a analizar los diferentes puntos de vista de la doctrina.

1. Contexo económico

A diferencia de nuestros abuelos (quienes eran rehenes de los monopolios nacionales), hoy somos los consumidores que, gracias a la liberalización, tenemos el poder de quitar y poner empresas según se adapten o no a nuestras necesidades (10) .

| Años de vida media de la empresa | % respecto del 100% de las empresas |

| vida inferior a 1 año | 25,98% |

| vida entre 2 y 3 años | 14,27% |

| vida entre 4 y 7 años | 16,72% |

| más de 15 años | 20,58% |

En España, la duración de las pequeñas y medianas empresas, según la propia Exposición de Motivos del Texto Refundido de la Ley Concursal (LA LEY 6274/2020) (en adelante, TRLC), ha pasado desde una duración media entre 12 y 15 años, que es la duración media de las pymes en los años 80, a una duración media muy inferior (11) , como bien podemos observar en estadística de nuestra izquierda.

En ella se nos muestra los datos de una economía dinamizada que, en consecuencia, requiere de un sistema concursal ágil y eficiente que liquide aquellas empresas insolventes e inviables y reestructure las insolventes, pero económicamente viables. Parece que la Directiva 2019/1023 (LA LEY 11089/2019) gira en torno a este objetivo.

No podemos cometer el error de interpretar el dinamismo de la vida y muerte empresarial con malos ojos. Al contario, para el crecimiento económico es necesaria la destrucción de tejido empresarial

No podemos cometer el error de interpretar el dinamismo de la vida y muerte empresarial con malos ojos. Al contario, para el crecimiento económico es necesaria la destrucción de tejido empresarial. En palabras de SHUMPETER (12) : la destrucción creativa es el verdadero motor del capitalismo, un sistema que genera mayor prosperidad que los despojos que causa.

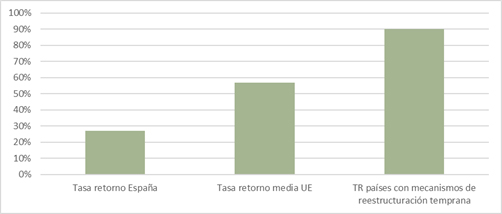

Siguiendo con el análisis de datos, como podemos ver en el diagrama de barras, la Directiva 2019/1023 (LA LEY 11089/2019) afirma que España es el segundo país de la UE con peor tasa de retorno (13) . Asimismo, la citada directiva muestra la necesidad de desplazar las soluciones liquidativas a un segundo plano para introducir más eficaces soluciones preventivas que, en palabras de Blanco (14) : actuarán, no sobre la insolvencia actual o inminente, sino sobre lo que la Directiva 2019/1023 (LA LEY 11089/2019) denominó «likelihood of insolvency», y que, en nuestro Proyecto de Reforma de la Ley Concursal (en adelante, PRLC), se ha denominado como «insolvencia probable».

2. Cómo hemos entendido (y entendemos) el Derecho concursal en España. Retos de la Directiva 2019/1023

Que exista insolvencia implica: (1) que ha existido emprendimiento (2) que se han asumido riesgos, y (3) que ha habido asunción de deuda. Tres elementos esenciales del crecimiento económico (15) . Esto significa que sancionar la insolvencia conlleva sancionar también el emprendimiento, consumo, inversión, asunción de riesgos y deuda…

Según Gurrea (16) , el estudio del Derecho de la insolvencia en España se ha realizado desde una perspectiva ex post (esto es, analizando el diseño de las instituciones concursales una vez que se produce la insolvencia). A demás, se ha hecho sin tener en cuenta los beneficios ex ante de atajar esta situación. Al mismo tiempo, defiende que debería producirse un cambio de paradigma, pues el legislador no ha realizado su función teniendo en cuenta la perspectiva económica ni el impacto económico de sus decisiones (17) .

Como ya vimos antes (1.2. ÚLTIMAS REFORMAS CONCURSALES EN EUROPA Y LATINOAMÉRICA), la función conservativa está en expansión. Sin embargo, esta solución no puede ser aplicada a todas las empresas concursadas, sino solo para aquellas económicamente viables. De otro modo, aplicar esta vía a las empresas inviables económicamente implicaría una utilización ineficiente de los recursos públicos y privados (18) . Podemos decir, en consecuencia, que el derecho concursal busca asignar de la forma más eficiente posible los activos (19) .

Por su parte, el legislador español no promueve la solución eficiente de la insolvencia, sino el convenio frente a la liquidación, y esta falta de protección de los acreedores incentiva, en buena medida, la reticencia y aversión de los acreedores españoles al concurso… (20) .

En cuanto al tratamiento que en España se le da a la función sancionadora, debemos tener en cuenta que sancionar la insolvencia es sancionar el progreso, la innovación y el desarrollo, pues el hecho de que exista una situación de insolvencia debe entenderse positiva para la economía, al implicar la existencia de consumo, emprendimiento, inversión, asunción de riesgos y asunción de deuda (21) . Los administradores negligentes siempre deben responder, pero hay que evitar que aquellos que de buena fe entran en concurso hagan una lectura negativa sobre la función sancionadora y su repercusión en el emprendimiento, lo que sigue siendo un reto para el legislador concursal español.

3. España ha sido tradicionalmente uno de los países con menor número de concursos de su entorno, ¿por qué?

España ha sido unos de los países con menos tasa de concursos empresariales por número de empresas de nuestro entorno (22) . Dato que, según informes de octubre de 2022 (23) , hoy en día se ha mantenido debido a que, desde 2012, la evolución mensual de los concursos en los últimos 10 años se ha mantenido relativamente estable.

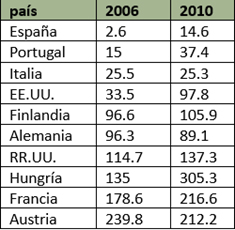

De un lado, encontramos a quienes piensan que esto se debe a una falta de cultura concursal entre los empresarios españoles (24) . Sin embargo, debemos suscribirnos a la opinión de Gurrea, quien entiende que este hecho simplemente responde a una respuesta racional a un procedimiento poco atractivo para deudores y acreedores. Ejemplo de ello es la tabla (25) de nuestra izquierda.

Podríamos pensar que esos datos quedan desfasados, desgraciadamente para España, 9 años después seguían prácticamente estables (26) .

En España, la escasa utilización del concurso se debe, generalmente, a tres factores: (1) la minimización ex ante del riesgo de insolvencia por parte de empresas y acreedores (2) la reticencia ex post de las instituciones concursales a través de la economía concursal sumergida (27) —proponiendo como alternativas el cierre de hecho de la empresa o las ejecuciones individuales de los acreedores diligentes e informados— y/o (3) que el procedimiento concursal está «judicializado hasta la caricatura» (28) .

Por el contrario, Arruñada piensa que no podemos hacer caso a las estadísticas de derecho comparado porque al ser el concurso más costoso y menos eficaz, parece lógico que sólo se utilice para los casos perdidos (29) . Por esto, decimos que el sistema concursal español está sesgado a la liquidación (30) y, sin embargo, la realidad no es esta, sino que hay un notable sesgo de selección. De esta manera, resulta lógico que sólo llegue a aprobarse un convenio en un porcentaje exiguo, que suele situarse según los años entre el 7 y 10% (31) .

Los empresarios españoles buscan huir del concurso y su estigma, a la vez que se auto-engañan considerando que pueden superar una situación de insolvencia sin acudir a un experto

Finalmente, si analizamos el comportamiento el empresario español medio, nos damos cuenta de que hay un factor psicológico o marco cognitivo (32) muy relevante en estos datos: los empresarios españoles buscan huir del concurso y su estigma, a la vez que se auto-engañan considerando que pueden superar una situación de insolvencia sin acudir a un experto, siendo habituales las peticiones de nuevos créditos y eliminando así cualquier tipo de esperanza en el método conservativo (33) .

Podemos observar que Blanco y Arruñada coinciden en que la consecuencia es clara: al concurso solo llegan empresas cadáver listas para ser liquidadas

III. ¿Es la Directiva 2019/1023 la solución?

Parece que todos los autores en esta obra analizados coinciden, junto con el legislador europeo, en que una solución dinámica (previendo) y no estática (esperando) (34) del concurso es la solución. Aquella solución se alcanza a través de (en palabras del legislador comunitario) losmecanismos de alerta temprana de la insolvencia. Entre ellos:

- — aquellos que avisan ante la no realización de determinados pagos

- — asesoramiento de organismos públicos o privados

- — incentivos a terceros para disponer información del deudor (contables, administraciones, auditores…)

Su éxito es un hecho. Si a los datos nos remitimos, las PYMES (99% del tejido empresarial) tienen más posibilidades de ser objeto de liquidación que de restructuración puesto que tienen que soportar unos costes desproporcionadamente superiores (35) . Por esto, para ayudar a estas PYMES a reestructurarse con unos costes más bajos los estados miembros deben ofrecer herramientas tempranas para advertir a los deudores de la necesidad urgente de actuar (36) .

En suma, estas herramientas incentivan a los deudores a tomar medidas y anticiparse a la insolvencia.

IV. Conclusión

Parece que España se erige como un planeta lejano (37) en la esfera concursal europea. No solo por el ínfimo número de concursos tramitados, sino también por sus numeroso defectos de política legislativa; defectos que han provocado en los agentes económicos consecuencias no previstas por el legislador nacional (38) . Entre ellas: rehuir del concurso por considerarlo una solución estigmatizadora (39) , adoptar una actitud conservadora en su actividad económica (40) , generar en los financiadores una fuerte desconfianza a la hora de conceder crédito (41) , la fuga de riqueza y tejido empresarial hacia países con mayores tasas de retorno que den mayor seguridad a los acreedores…

Por si fuera poco, tenemos que añadir la tozudez característica del empresario medio español para solucionar por sí mismo la crisis de insolvencia, haciéndose responsable de sus actos y rechazando acudir a expertos que puedan ayudarle. Tozudez que, en la esfera internacional, constituye una excepción muy probablemente provocada por los ya citados efectos no tenidos en cuenta por el legislador nacional.

La estigmatización que en España provoca la declaración del concurso para el empresario es sentenciadora. Entendemos esta reacción como consecuencia lógica de un sistema concursal deficitariamente diseñado y que, como bien señala Arruñada (42) , provoca que las empresas que alcanzan el concurso estén avocadas a la liquidación por ser la declaración del concurso la última de las soluciones que un empresario va a adoptar dado su poco atractivo (sesgo en la selección). Esto explica también el ridículo número de convenios aprobados; y ya ni que decir sobre el porcentaje de convenios ejecutados exitosamente.

Otra de las grandes críticas a nuestro sistema ha sido la rigidez del procedimiento (que en palabras de Garoupa, hemos conocido como «judicialización hasta la caricatura» (43) ). Los acreedores reclaman un mayor protagonismo y autonomía en la toma de decisiones durante el concurso, al entender que nadie mejor que ellos puede garantizar la función solutoria. Cuestión controvertida a mi modo de ver si tenemos en cuenta que, debido a la multitud de acreedores (con pretensiones muchas veces opuestas) presentes en el concurso, no siempre van a poder alcanzar una solución que contente a todos (o, al menos, a la mayoría).

Es cuestión de lógica y economía pensar que, si nuestro sistema concursal actual propicia todas estas imperfecciones, es necesario un cambio de paradigma (44) . Y parece que la Directiva 2019/1023 (LA LEY 11089/2019) viene para solucionar todos estos problemas. Tal vez, esta sea una lectura un tanto optimista, pero a la vista de cómo ha enfocado la trasposición el legislador europeo, no es para menos.

Entre las medidas estrella que trae consigo la citada Directiva, encontramos los instrumentos/sistemas de alerta temprana. Su objetivo constituye un oxímoron en sí mismo, pues es complejo a la vez que sencillo: conseguir mayor eficiencia en la aplicación de los recursos mediante avisos al empresario en las fases previas a la insolvencia.

En palabras de Sunt Zu en El Arte de la Guerra: «Evita lo que es fuerte, ataca lo que es débil» o «la mejor batalla es aquella que se gana sin luchar». En este sentido, desde Europa se pone la atención en la fase preconcursal, y se toman las reflexiones de Zu al pie de la letra al encontrar en los mecanismos de alerta temprana la solución más eficaz.

Como hemos podido observar gracias al estudio de Valencia García (45) , de esta manera se puede evitar que las PYMES (avocadas generalmente a la liquidación por ser desproporcionados los gastos del procedimiento) liquiden y se pueda, de esta manera, conservar tejido empresarial. Sin embargo, de nada serviría que las pequeñas y medianas empresas consigan sortear momentáneamente la insolvencia gracias a estos mecanismos si dichas previsiones no van acompañadas de un esfuerzo por parte de los empresarios para readaptarse a las necesidades del mercado y la realidad económica, que, por dinámica y cambiante, hace de esta una ardua tarea.

Creemos, en la línea de Blanco (46) , que el factor cultural tiene mucho que decir aquí. Es evidente que la concepción del emprendimiento, la relación empresario-empresa y la reticencia a abandonarla pese a no alcanzar el éxito, no pueden compararse con la propia de países como EE.UU., China o Irlanda, que copan los rankings de emprendimiento (47) . Sin embargo, a la luz del análisis aquí realizado, queda más que patente que en esta conclusión el legislador español tiene gran parte de culpa.

En definitiva, ni como se quiere hacer pensar, los datos que el derecho comparado arroja representan la realidad económica del tejido empresarial español, ni esta conclusión implica que nuestro sistema no adolezca de las fallas apuntadas.

Son grandes los esfuerzos que el legislador español debe hacer, y largo el camino que nos queda por recorrer hasta acercarnos a un sistema concursal, en términos económicos, adecuado. No por ello hay que desmerecer la senda emprendida por España, que pese a venir marcada por Bruselas, es, a nuestro parecer, la correcta.

V. Bibliografía

MORENO BUENDÍA, F.J., Las funciones del Derecho concursal: tendencias actuales en el Derecho comparado, 2021

GURREA MARTÍNEZ, A. El ineficiente diseño de la legislación concursal española: Una propuesta de reforma a partir de la experiencia comparada y de un análisis económico del Derecho concursal. Working Paper series 6/2016, 2016

ARRUÑADA, B., Interpretación positiva del derecho concursal español y propuestas para una reforma equilibrada. Fedea Policy Papers – 2021/08, 2021.

BLANCO, L., Cinco retos a los que se enfrenta el legislador concursal, 2023.

V. VAN HEMMEN, STEFAN F., Estadística concursal. El concurso de acreedores en cifras. Anuario 2019, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2020.

Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 (LA LEY 11089/2019), sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (LA LEY 10613/2017) (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

VALENCIA GARCÍA, F., Directiva 1023/2019 (LA LEY 11089/2019): Los mecanismos de alerta temprana, Ponencias curso REFOR Refinanciación y Reestructuración, REFOR.

DUN AND BRADSTREET, Concursos y disoluciones. Octubre 2022. Dirección de estudios, noviembre 2022.

V. TIRADO, Reflexiones sobre el concepto de «interés concursal» (Ideas para la construcción de una teoría sobre la finalidad del concurso de acreedores). Anuario de Derecho Civil 3, 2009

V. PULGAR EZQUERRA, J., La reforma del Derecho Concursal comparado y español (Los nuevos institutos concursales y reorganizativos), Madrid, Civitas, 1994

SCHMIDT, K., Fundamentos del nuevo derecho concursal alemán. Estudios sobre el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001, Madrid, 2002

MCCRAW, T.K., Joseph Schumpeter. Innovación y destrucción creativa, Ediciones de Belloch, S.L., formato EPUB, Madrid, 2013

V. MARCO CELENTANI, GARCÍA-POSADA, M. y GÓMEZ, F. The Spanish Business Bankruptcy Puzzle, FEDEA WORKING PAPER 2010-11, 2010.

GARCÍA-POSADA, M. Insolvency Institutions and Efficiency: The Case of Spain, Banco de España, Working Papers 1302, 2013

GARCÍA-POSADA, M. and JUAN S. MORA-SANGUINETTI, Are there alternatives to bankruptcy? A study of small businesses distress in Spain, 5 Journal of the Spanish Economic Association 287, 2014

TELESCA, W. G., Resumen de teorías de diferentes tipos de aprendizajes: Conceptos generales. Ausubel, Piaget, Vigotsk. Ed. WGT Ediciones. Avellaneda (Argentina), 2015

VALENCIA GARCÍA, F., Directiva 1023/2019 (LA LEY 11089/2019): Los mecanismos de alerta temprana, Ponencias curso REFOR Refinanciación y Reestructuración, REFOR