Ricardo Palomo-Zurdo

Catedrático de Finanzas de la Universidad CEU San Pablo. Vicepresidente de FIFED y Director de la Célula de Innovación y Tecnología de MESIAS-Inteligencia de Marca España. palzur@ceu.es

Virginia Rey Paredes

Abogada en Dictum Abogados y Doctora en Economía. UNIR y Universidad CEU San Pablo. vrey@dictumabogados.com

1. INTRODUCCIÓN

Transcurridas las dos primeras décadas del siglo XXI, resulta más que notoria la reconfiguración del mundo desde las perspectivas sociopolítica, geoeconómica y tecnológica.

La última década, supera a cualquier otro período anterior en materia de innovación tecnológica y en el cambio de paradigmas que está desencadenando

A pesar de la subjetividad que imprime la edad del observador, la intensidad del relato de los acontecimientos históricos y la visión secuencial de los hechos, se puede afirmar que, la última década, supera a cualquier otro período anterior en materia de innovación tecnológica y en el cambio de paradigmas que está desencadenando. En este sentido, debe entenderse por innovación un cambio tecnológico que genere valor.

Este amplio e intenso florecimiento tecnológico se está produciendo en todos los ámbitos de actividad de la humanidad y de su conocimiento. Además, la propia tecnología facilita la difusión global de la innovación, que se une a una ágil interacción entre individuos, empresas, organizaciones e instituciones de toda la Tierra y que ahonda, aún más, en la magnitud de los cambios.

El gran catalizador de ello ha sido Internet, un sistema de comunicaciones inicialmente ideado en los años sesenta en el contexto de la guerra fría (2) . La adopción de sus protocolos de comunicación TCP/IP de forma masiva por parte de las empresas, de la ciudadanía y de las instituciones, durante la segunda parte de la década de los años noventa, implicó un hecho singular y extraordinario para la humanidad: su interconexión global y en tiempo real, con capacidad para transmitir información en todos los soportes (texto, datos, audio, imágenes, video, música...) desde y a cualquier lugar de la Tierra. Esta «internet de la información» también ha evolucionado con muchas aplicaciones, como es la nueva «internet del valor», que se atribuye a las tecnologías DLT (Distributed Ledger Technology) o de cadena de bloques (blockchain) que permiten transmitir activos digitales —y no meras copias de ellos—, evitando así el llamado «problema del doble gasto».

En 2019, Internet ha cumplido oficialmente 50 años de vida; si bien, debe tenerse en cuenta que, Internet no llega a los hogares hasta mediados/finales de la década de los años noventa (entre 25 y 30 años después de su creación); y que no es hasta la aparición y popularización del denominado smartphone (3) (el primero de ellos fue el iphone de Apple, que inició su comercialización en EEUU, en junio de 2007), cuando Internet se hace ubicuo y se convierte en una herramienta de «aumentación» de los seres humanos. Es así, como en los últimos diez años se han creado las condiciones idóneas para el desarrollo de una sociedad digital que ha hecho posible la aparición de nuevos modelos de negocio y capacidades inimaginables en las primeras décadas de Internet.

La red de redes marca, sin duda, un antes y un después en las comunicaciones globales y en el desarrollo de una nueva sociedad digital que rezuma innovación, creatividad y replanteamiento de los paradigmas de la anterior sociedad industrial, a la que, prácticamente, ha comenzado a «enterrar» desde finales de la primera década del siglo XXI.

Internet ha sido una disrupción en la historia, como lo fue el dominio del fuego en los albores de la humanidad —hace un millón de años—, la invención de la rueda (en Sumeria, 3.500 años antes de Cristo), la invención de la imprenta (Gutenberg, 1440) o el descubrimiento de América. De algún modo, la imprenta significó, al igual que Internet, la capacidad de acelerar y democratizar la difusión universal del conocimiento (en «formato físico o papel»), siendo precursora de un renacimiento cultural. Ahora, Internet marca un nuevo cambio de era en «formato digital» y promueve un nuevo «Renacimiento de base tecnológica». Lo que el arte fue al Renacimiento, lo es ahora la tecnología para el Siglo XXI.

Y como era de esperar, toda disrupción a escala global y todo cambio de paradigmas, y todo aquello que supone la ruptura o replanteamiento de modelos del pasado a los que la sociedad se ha acostumbrado —o acomodado— implica afrontar retos e incertidumbres para los que no hay hoja de ruta. Las disrupciones son sobresaltos inesperados e imprevisibles que dan lugar a cambios «hiper-trascendentes» que transforman la humanidad y el planeta.

En este sentido, este trabajo pretende plantear la dimensión de esos cambios. Para ello consta de esta primera parte introductoria sobre la trascendencia de transformación digital; seguida de un segundo apartado que recoge los principales componentes de la nueva sociedad digital, para tratar, de forma particular, dos ámbitos tecnológicos con especiales implicaciones en el proceso de transformación digital (blockchain y la inteligencia artificial). En el tercer apartado del trabajo se aborda un análisis de cuestiones y controversias que suscita la transformación digital de la sociedad, que se encuentra en transición hacia un nuevo modelo de sociedad inteligente; y se hace especial referencia a los desafíos regulatorios del desarrollo tecnológico, con particular atención a la cuestión de la protección de los datos, al control del poder de las grandes compañías tecnológicas y a las complejas cuestiones regulatorias que se originan con blockchain, como ocurre con la robótica y con la inteligencia artificial.

2. LA SOCIEDAD DIGITAL: COMPONENTES Y ENFOQUES

La transformación digital actual se debe a la aplicación, en todos los órdenes, de la sociedad, de un desarrollo exponencial de la tecnología, potenciado por una convergencia (4) o acoplamiento de tecnologías con diferente origen o aplicación.

En este contexto, se desarrolla la sociedad digital y, dentro de ella, la economía digital, que, como indica Tapscott (5) , se puede entender como el amplio conjunto de actividades económicas y empresariales cuyo rasgo fundamental o diferenciador con respecto a las actividades económicas tradicionales es el uso destacado de tecnologías digitales.

La introducción y popularización de Internet durante la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado ya dio origen al concepto más genérico y primigenio de sociedad digital; mientras que la acepción más específica de «economía digital» se consagra unos años más tarde, como el nuevo modelo económico-empresarial de la segunda década del siglo XXI, particularmente, a partir del año 2007, coincidiendo en el tiempo con el estallido de la crisis económica global (2008-2014) y —casualmente— con la más arriba referida aparición del smartphone. Conviene añadir otra sincronía: el nacimiento de Bitcoin y de la tecnología blockchain que lo sustenta, en 2008, dando lugar, en plena crisis financiera, al inicio del primer sistema de registro financiero distribuido digital independiente de las soberanías monetarias nacionales, una verdadera disrupción financiera (6) que hace tambalear algunos paradigmas clásicos de los modelos centralizados, fundamentalmente basados en la soberanía de los Estados, y que lleva a introducir el nuevo concepto de «descentralización de la confianza» (7) .

La economía digital es un concepto amplio y, la vez, ambiguo y difícil de concretar, dado que la tecnología digital está presente, desde hace varias décadas, en la mayoría de las actividades empresariales y económicas, desde el comienzo mismo de la computación en los años cincuenta del siglo XX. En todo caso, es sólo el uso intensivo o protagonista de la tecnología digital, como centro del modelo de negocio o actividad empresarial, la que debería llevar a considerar esa actividad económica como economía digital.

En este sentido, se considera que la economía digital se compone de tres capas: la capa de infraestructura digital o elementos de soporte: equipos, programas informáticos y redes; la capa que concierne a los productos y servicios digitales; y, en tercer lugar, la capa que se ocupa de los procesos de gestión de las actividades económicas y empresariales de base de digital.

Desde otro punto de vista, la economía digital tiene cinco atributos principales: la digitalización (todo lo que se hace digital), la desintermediación o atenuación del papel de intermediarios (el llamado modelo peer to peer), la conectividad, la personalización de los servicios (cambio de un modelo de oferta a un modelo de demanda) y el pago por uso (que relativiza la necesidad de la propiedad de las cosas) (8) .

La nueva era tecnológica se construye sobre innumerables innovaciones, pero cabe destacar las siguientes áreas o tecnologías: inteligencia artificial, robótica, blockchain, impresión 3D-4D, computación en la nube, big data, nanotecnología, realidad artificial, realidad aumentada, IoT (Internet de las cosas), web semántica, drones, conducción autónoma de vehículos, tecnología consciente, aplicaciones biotecnológicas, etc. Entre todas ellas cabe destacar dos que están llamadas a desempeñar un papel dominante en los próximos años por su aplicación en muy diversos ámbitos: la tecnología DLT, más conocida como blockchain; y la inteligencia artificial (IA) que se combinan también entre sí y con otras (9) . Cabría añadir la computación cuántica, si bien, aún está en fase inicial de desarrollo, aunque promete ser uno de los mayores avances de las próximas décadas.

2.1. El cambio de paradigma de los sistemas distribuidos: DLT y blockchain

La voz Blockchain («cadena de bloques») identifica una tecnología que forma parte del ámbito de las denominadas tecnologías de registro distribuido o DLT (Distributed Ledger Technologies) pues registra transacciones mediante apuntes simultáneos o distribuidos en todos los nodos de la red; es decir, se sitúa en un estadio superior a la descentralización. Opera mediante claves criptográficas y se compendian las transacciones procesadas dentro de bloques (blocks) que se unen mediante funciones hash (10) que actúan como eslabones, creando una secuencia lineal o cadena (chain). Este procedimiento permite encadenar bloques secuencialmente y, por tanto, la información que contienen queda registrada de forma inmutable e inalterable, además de estar replicada y compartida de forma consensual entre todos los miembros de cada red de blockchain, otorgando una transparencia verificable por los miembros de la red, que actúan como «nodos» de la misma, lo cual supone una suerte de «distribución» del concepto de confianza que no requiere la existencia de un «ente central» (11) .

Se crea así una base de datos distribuida, descentralizada, compartida y replicada, que puede ser pública (o totalmente abierta, como es el caso de Bitcoin) o privada, que, a su vez, puede ser permisionada o totalmente cerrada, como es el caso de Hyperledger, la plataforma de blockchain de código abierto promovida en 2015 por la Fundación Linux.

Los datos o transacciones registradas en la blockchain deben ser inmutables, auditables y estar dotados de un sistema de verificación de su veracidad (12) . La propia red actúa como fedatario introduciendo sistemas de confianza entre desconocidos. Además, un potencial atacante de las redes DLT tendría que llegar a controlar, al menos, el 51% de los nodos de la red para intentar conseguir su objetivo.

Las posibilidades de aplicación de blockchain y del software de autoejecución automática de los smart contracts o de la tokenización de activos, permiten vislumbrar infinidad de aplicaciones que tomarán forma durante los próximos años

La primera blockchain fue Bitcoin (13) (nacida en 2008), pero hay muchas más —se estima que cerca de 2.000 redes—, siendo una de las más destacadas Ethereum (14) , que ha resultado idónea para incorporar los llamados smart contracts, incluyendo el protocolo ERC-20 para la creación e intercambio de activos digitales representativos de otros activos (tokens). Las posibilidades de aplicación de blockchain y del software de autoejecución automática de los smart contracts o de la tokenización de activos, permiten vislumbrar infinidad de aplicaciones que tomarán forma durante los próximos años (15) . En el ámbito económico se ha llegado a originar el concepto de «tokenomics» o «tokenización de la economía», pues este concepto permite hablar de la virtualización o digitalización de todo tipo de activos, e incluso de la subdivisión o creación de activos subyacentes sobre los tokens que representan un activo real o físico; o bien, un activo o un derecho virtualizado, lo que constituye una de las razones por las que a blockchain se le atribuye el calificativo de «internet del valor».

El funcionamiento de una transacción común en blockchain comienza con la transmisión por medios electrónicos de un activo digital desde una cartera digital o digital wallet (en la práctica suele ser una «app» en un dispositivo) a otra cartera de otro usuario. Esta transacción debe ser visada por diversos nodos y agrupada con otras transacciones para, seguidamente, ser aceptada por los llamados «mineros» de la red como un trabajo que les requiere esfuerzo computacional (Proof of Work o PoW, o bien, como Prueba de Participación o Proof of Stake) a cambio de una recompensa. Por ejemplo, en el caso de la blockchain de Bitcoin los mineros compiten entre sí por conseguir lo que se denomina un valor (nonce) que resuelve el acertijo o reto matemático que otorga, al que lo resuelve, poder proponer su bloque con las transacciones que dicho bloque contiene y recibir la recompensa en criptomoneda por ese trabajo.

La encriptación (16) es esencial en las redes blockchain. En 1976, Whitfield Diffie y Martin Hellman crearon el algoritmo que lleva su nombre, con el que proponían dividir las claves encriptadas en dos claves: una pública y otra privada. Con la primera se puede encriptar un mensaje, pero es necesaria la segunda para desencriptarlo. Los creadores de este sistema criptográfico son Ralf Merkle (quién aportó con su investigación los llamados Árboles de Merkle), Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman (creadores del algoritmo RSA, compuesto por las iniciales de sus apellidos, y que permite el cifrado y descifrado de mensajes) (17) .

La filosofía que subyace en los sistemas distribuidos y su antagónico planteamiento a los sistemas centralizados tiene muchas implicaciones legales y de gobernanza, al tiempo que sienta los fundamentos del cambio o del nacimiento de modelos de negocio en el ámbito económico (18) y de diferentes modelos de gestión en el ámbito administrativo y organizacional de las empresas y de la administración pública.

La distribución frente a la centralización puede alterar considerablemente los arraigados sistemas tradicionales centralizados a los que la ciudadanía está acostumbrada (registro de propiedad, registro civil, expedientes médicos, titulaciones académicas, etc.). De hecho, gran parte del cuerpo legislativo vigente se ha construido, durante siglos, bajo planteamientos de coordinación, de administración y de gestión centralizada (19) .

La tecnología DLT se está aplicando o probando en muchos ámbitos, como ocurre con: criptoactivos (muchos de los cuales son criptomonedas); sistemas de pago; mercados de valores, gestión de identidades de personas y de cosas; sistemas de seguridad y de autorizaciones; cadenas de suministros; trazabilidad de mercancías; gestión de propiedad intelectual; prestación de servicios e intercambios de la economía colaborativa; registros y servicios de notaría; autentificación de títulos o méritos curriculares; sistemas de licitaciones de contratos públicos y muchos más casos de uso que se están ideando día a día. A todas ellas se añaden algunas particularmente populares, como las nuevas formas de financiación de proyectos empresariales, mediante las llamadas ofertas de criptomonedas, conocidas como ICOs (Initial Currency Offers) (20) , STOs (Security Token Offers), o SAFTs (Simple Agreement for Future Token) cuya emisión o autorización resulta tan controvertida desde el punto de vista regulatorio. Así, puede verse el comunicado de la CNMV (21) , de 16 de marzo de 2019, sobre las cautelas que deben tener los inversores en relación con la captación de fondos mediante estas operaciones (22) .

LIBRA supone un definitivo espaldarazo al desarrollo de un sistema monetario virtual, global y paralelo, que se mueve en una dimensión ajena a la soberanía de los Estados, configurando un innovador, fascinante y también inquietante «inicio» de un sistema monetario alternativo

Una aplicación con resonancia mundial fue el anuncio formal y la publicación, el martes 18 de junio de 2019, por parte del consorcio capitaneado por Facebook, del denominado «White Paper» o documento explicativo sobre el lanzamiento de «LIBRA» para el año 2020. Un medio de pago entre los usuarios de la red social (prácticamente una cuarta parte de los habitantes del planeta), que cuenta con un volumen de 2.700 millones de usuarios. LIBRA supone un definitivo espaldarazo al desarrollo de un sistema monetario virtual, global y paralelo, que se mueve en una dimensión ajena a la soberanía de los Estados, configurando un innovador, fascinante y también inquietante «inicio» de un sistema monetario alternativo. El documento indica la creación de la LIBRA Association como órgano de gobernanza de la red, en la que se unen compañías como Mastercard, Visa, PayPal, PayU, Stripe, eBay, Facebook (a través de la compañía Calibra para este fin), Lyft, Spotify, Uber, Vodafone Group, Coinbase, Union Square Ventures y organizaciones sin ánimo de lucro. Esta asociación aspira a tener 100 miembros en 2020 y se anima a la incorporación de la mayor diversidad posible de organizaciones, incluyendo universidades. Funcionará como una Blockchain «permisionada», que cuenta incluso con su propio lenguaje de programación (Move) quedando los nodos a cargo de estas compañías; si bien, contempla una futura «apertura» de la red y Facebook promete retirarse del liderazgo inicial para ser un miembro más cuando el sistema esté en funcionamiento estable. Un elemento especialmente significativo que diferencia a LIBRA de otras como Bitcoin, es que estará respaldada («Libra Reserve») por activos financieros sin riesgo (depósitos bancarios y renta fija a corto plazo) para reducir su volatilidad y mantener su valor en una senda relativamente estable (23) . El potencial de esta y otras monedas virtuales es relevante, dado que hoy en día se estima en 1.700 millones de habitantes, los que aun no tienen ninguna cuenta bancaria; y muchos de ellos sí tienen acceso a internet y utilizan redes sociales.

Desde el punto de vista de la teoría económica, LIBRA y otros criptoactivos asimilables al concepto de dinero supone un interesante cambio de paradigma. Ya el economista ultraliberal de la Escuela Austriaca, Friedrich Hayek (24) proponía «desancionalizar» el dinero, pues el surgimiento de cualquier medio de pago generalmente aceptado es el resultado espontáneo de un acuerdo entre los individuos para utilizar cualquier mercancía o activo como medio de pago reconocido entre ellos.

Cabe plantear que LIBRA sería una divisa privada de ámbito global y no un valor mobiliario.

Blockchain cambia el paradigma de la necesidad de elementos centralizadores como depositarios tradicionales y acreditados de la confianza y, por ello, altera el rol de los intermediarios y de la tradicional necesidad de compilar registros en un mismo lugar —físico, como un registro de documentos, o virtual, como un servidor de internet—; lo cual puede ser percibido como un reto o una amenaza por parte de los sistemas establecidos; si bien, debe considerarse como una oportunidad para replantear muchos procesos.

Blockchain desplazará, sobre todo, a los intermediarios que no aportan un valor significativo a los procesos

Por ello, blockchain se interna en territorio inexplorado como un elemento disruptivo (25) e innovador, pero también controvertido e inquietante. Esta tecnología desplazará, sobre todo, a los intermediarios que no aportan un valor significativo a los procesos.

Si bien es cierto que la revolución blockchain se ha gestado, con cierto aire subversivo (26) y que su primera aplicación mediante Bitcoin rompió paradigmas en la teoría del dinero y cuestiona el monopolio de los Estados como únicos emisores de moneda respaldada por el valor de la confianza en sus sistemas económicos, se está entendiendo y visualizando ya la capacidad de esta tecnología para mejorar o crear nuevos procesos, productos y servicios. A pesar de la controversia sobre el valor real y de la volatilidad de los criptoactivos o de su posible utilización como medio de evasión fiscal (27) , actualmente se están creando las denominadas stablecoins (28) (como es el caso referido de LIBRA) y, también, se están analizando las criptomonedas para su posible implementación por parte de los bancos centrales (29) .

El indiscutible ingenio operativo de blockchain choca con la dificultad o resistencia por asimilar o admitir el concepto de sistemas distribuidos, lo cual desconcierta a reguladores y a instituciones tradicionales, que suelen mirar con recelo la entrada en escena de sistemas distribuidos que amenazan los asentados sistemas centralizados y que cuestionan el «oligopolio» de los mecanismos tradicionales de control organizados por parte de los Estados (30) .

Los visionarios de la tecnología DLT consideran que permitirá alcanzar algunas utopías, como una aguda reducción de los trámites burocráticos, la posibilidad de hacer intercambios de valor sin limitaciones geográficas ni intermediarios, o la soberanía de los individuos y organizaciones en el control de los datos sobre la identidad y la trazabilidad de las transacciones. Ahora bien, blockchain no es aplicable a todo proceso ni necesariamente aporta un valor sustancial en muchos planteamientos de uso. Su aplicación debe hacerse mediante valoraciones pragmáticas y no idealistas, pues muchas cosas han funcionado y funcionan bien sin necesidad de blockchain.

Como puede apreciarse, uno de los mayores problemas de la tecnología DLT es que el marco regulatorio no está aún preparado para asumir la trascendencia del cambio. Al igual que ocurre con otras muchas tecnologías, lo que se puede hacer desde el punto de vista tecnológico no siempre se puede hacer o asimilar —o tener validez— desde el punto de vista jurídico; si bien, cuando se aprecia que un desarrollo tecnológico tiene viabilidad económica, entonces suelen activarse los mecanismos de persuasión política, social y empresarial que llevan al legislador a tratar de regular los nuevos desarrollos.

España se encuentra en cabeza en la difusión y análisis de las aplicaciones de blockchain, gracias al consorcio asociativo ALASTRIA, que se ha constituido en un referente internacional

En este contexto, España es uno de los países que se encuentra en cabeza en la difusión y análisis de las aplicaciones de blockchain, al contar con el consorcio asociativo ALASTRIA, que reúne a más de 450 empresas, instituciones públicas y privadas y universidades; y que, se ha tomado como referente internacional para el impulso de la tecnología blockchain, desarrollando una intensa labor de estímulo de la innovación con casos de uso basados en esta tecnología. La cuestión jurídica de la gobernanza de las redes de nodos, el desarrollo de un modelo de identidad digital o los aspectos relacionados con la regulación sobre protección de datos son elementos clave objeto de análisis y discusión en el seno de este foro asociativo y en los casos que se están desarrollando por parte de muchas empresas vinculadas a esta organización, muchas de ellas las de mayor dimensión del país.

Por tanto, Tecnología, Derecho y Economía se convierten en un combinado de tres elementos que necesitan alinearse. En este sentido, se puede decir que hay países con sistemas legislativos más vanguardistas y permeables a la innovación tecnológica (por ejemplo, Singapur, Japón, países escandinavos o Malta); otros países son más reacios y lentos a su desarrollo legal (como ocurre en España), e incluso hay países que tratan de restringir o frenar el desarrollo de las nuevas tecnologías mediante sistemas proteccionistas o disuasorios de la innovación.

2.2. El impacto de la robotización y de la inteligencia artificial

La robotización implica la incorporación de robots (máquinas polivalentes y autónomas que se adaptan por sí mismas) a los procesos de producción, por lo que se diferencia de la mecanización (máquinas que hacen tareas simples y repetitivas) y de la automatización (máquinas que permiten reducir la intervención humana). Por su parte, la inteligencia artificial (IA), muy vinculada a la robótica, supone la atribución de cualidades de «inteligencia» semejantes a las humanas, pues otorgan la capacidad de resolver problemas o de aprender. En este sentido, la inteligencia artificial aprende mediante el entrenamiento («machine learning») aportado por humanos y por su propio autoaprendizaje; y cuando lo ha hecho, puede superar a éstos en velocidad y capacidad de resolución de los problemas para los que ha sido entrenada. Básicamente la IA puede identificar resultados o predecir comportamientos futuros a través de la revisión de los datos, utilizando un algoritmo que genera patrones de comportamiento. Además, los resultados que obtiene le proporcionan experiencias que añade a sus registros y que mejoran los algoritmos con los que fue programada.

Conviene recordar que un algoritmo es un desarrollo matemático que recoge un conjunto de instrucciones y su aplicación secuencial con el objetivo de obtener una solución para un problema concreto, o de demostrar que no existe dicha solución.

La robotización y la inteligencia artificial son desarrollos tecnológicos especialmente trascendentes por su controvertido impacto sobre los puestos de trabajo desempeñados por humanos (31) , en un grado mucho mayor que la mecanización o automatización experimentadas desde comienzos de la primera revolución industrial. No sólo afectará a las tareas rutinarias (32) sino también a otras muchas actividades profesionales actuales, creando también nuevas profesiones vinculadas al desarrollo de estas tecnologías. Los procesos lógico-lineales serán mucho más fáciles de reproducir por parte de las máquinas, que claramente superarán a los humanos; si bien, a medio plazo, no será fácil que una IA pueda hacer, por ejemplo, predicciones relevantes sobre el futuro basadas en rumores y percepciones sociales.

Los algoritmos de aprendizaje profundo (deep learning) pueden resolver problemas propuestos por humanos, y, además, mejor y más rápido que los humanos, aunque no tengan una inteligencia conductual como tienen los animales. La inteligencia artificial realmente no aporta inteligencia pues no puede desarrollar pensamiento abstracto (33) . Esto se corresponde con la Paradoja de Moravec, según la cual hay cosas que los humanos perciben como actividades difíciles de realizar pero que la IA puede resolver fácilmente; y, sin embargo, hay cosas que los humanos percibimos como fáciles y que para las máquinas resultan ser muy difíciles (34) .

La mayor parte de los países desarrollados han elaborado ya directrices en materia de inteligencia artificial que se mueven entre dos coordenadas o preceptos principales: por un lado, desean estimular su desarrollo por las consecuencias económicas y competitivas que implican; pero, por otro lado, les preocupa que en su desarrollo se preserven los principios éticos. Así, por ejemplo, a comienzos de 2019, el Gobierno español publicó el documento La estrategia española en I+D+I en Inteligencia Artificial (35) que recoge ambos enfoques.

Cabe pronosticar que durante los próximos años se vean movimientos sociales de alzamiento contra el poder de la tecnología

En este contexto, cabe pronosticar que, durante los próximos años, se vean movimientos sociales de alzamiento contra el poder de la tecnología, particularmente cuando muchas profesiones perciban la amenaza de su reemplazamiento y cuando también se cuestione la actuación y las implicaciones de las decisiones tomadas por la IA y los robots.

Se atisba ya que la velocidad del cambio de la transformación digital y, en particular, de la aplicación de la IA, otorgará un margen muy estrecho de tiempo como para poder plantear el reciclaje de los empleados que perderán sus puestos de trabajo. Ya ha comenzado una nueva «reconversión industrial» como la acontecida en los países desarrollados en la década de los años ochenta del pasado siglo; y se percibe el temor a que se acumule un amplio grupo humano inadaptable o superfluo (36) en el nuevo contexto socio-tecnológico, para lo cual el concepto de «renta básica universal» empezará a tomar protagonismo en las políticas económicas y sociales.

3. DE LA SOCIEDAD DIGITAL A LA SOCIEDAD INTELIGENTE: LOS RETOS Y DESAFIOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

3.1. En transición hacia la sociedad inteligente

Las principales etapas históricas de la sociedad humana, propiamente dicha, se remontan a su origen en la sociedad agraria (hace entre 8.000 y 10.000 años) hasta el siglo XVIII; seguida por dos siglos y medio de sociedad industrial —bien podría ser el año 2007— y que ha sido la antesala de la actual sociedad digital, que se estima que se extenderá —en su primera etapa— hasta el año 2030, para dar lugar, supuestamente, a un nuevo modelo de sociedad inteligente que prevalecerá durante el resto del siglo XXI, quizá entroncando con el comienzo de una sociedad «espacial» en expansión hacia otros planetas del sistema solar. En todas esas etapas, la tecnología ha sido, es y será uno de los principales factores de cambio de época.

Pero, con la vista puesta en los parámetros normales de la longevidad humana, esto es, atendiendo a las próximas décadas, se podrá ver que lo que se llamará sociedad inteligente —un concepto imperfectamente definido que comenzó a utilizarse a partir del año 2016— hará referencia a la evolución experimentada por la sociedad digital de principios del siglo XXI hacía una sociedad, más avanzada tecnológicamente y «empoderada» con nuevas capacidades de comunicación, de decisión y de soberanía individual, como consecuencia de la evolución exponencial de la tecnología y de su imbricación en la forma de interconectarse entre individuos (P2P), entre máquinas (M2M) y entre individuos y máquinas (P2M-M2P).

La sociedad inteligente es un modelo de sociedad con seres humanos «aumentados en capacidades» que añade a su configuración humana el potencial de la tecnología para desarrollar su interconexión orientada al logro de sus intereses sociales, personales y de bienestar, con anhelo de aplicar criterios de sostenibilidad.

En esa sociedad inteligente, la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las Cosas (IoT), la tecnología de cadenas de bloques o blockchain, la neurociencia, la genética, las redes sociales, la economía colaborativa, la economía circular, las smart cities, etc. son elementos definitorios sobre los que se construyen los nuevos sistemas socioeconómicos que plantean, también, grandes retos jurídicos sobre privacidad o protección frente a la influencia de las grandes corporaciones de tecnología y redes sociales (37) . Cabe pensar, por ejemplo, en el inmenso caudal de información y de valor que supondrán los datos generados por las smart cities, ahora que ya el 60% de la población mundial vive en ciudades.

Pensadores y visionarios parecen pronosticar que la sociedad inteligente comenzará a ser un hecho, en torno al año 2030. Para esa fecha ya cercana, la computación cuántica empezará a dar sus primeros frutos, las redes de comunicaciones 5G permitirán una asombrosa conectividad y, en muchos países, funcionarán los vehículos autónomos. Blockchain habrá creado nuevos modelos de negocio y de interacción social y económica. Los avances en la medicina habrán ampliado la esperanza de vida y mejorado el tratamiento de muchas enfermedades. La realidad virtual y la aumentada cambiarán muchos esquemas tradicionales de ocio y de formación, y también de interacción social; y, probablemente, el ser humano, con sus capacidades naturales «de serie», pero extraordinariamente potenciado por sus nuevas extra-capacidades artificiales, iniciará la senda hacia una nueva sociedad transhumanista a partir de 2040, fecha próxima a la que marcará la denominada «singularidad», es decir, el momento en que la inteligencia artificial podría llegar a ser casi indistinguible de la humana, fecha que los expertos (38) sitúan en el año 2045.

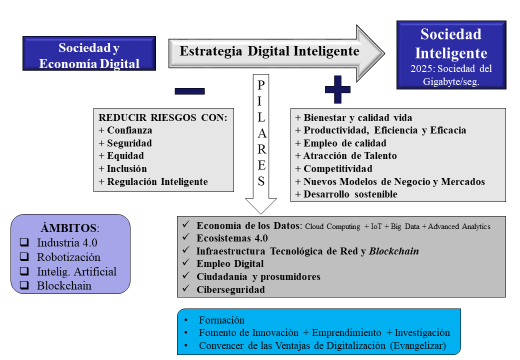

La sociedad inteligente es un hecho reconocido, como demuestra, por ejemplo, la Consulta pública sobre la estrategia digital para una España inteligente, emitida en otoño de 2017, por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, trascendente en el concepto y en sus objetivos y cuyo contenido e interés sirve de base para el resumen del cuadro siguiente (39) .

CUADRO 1. Parámetros para la construcción de una sociedad inteligente

Fuente: elaboración propia a partir de: Consulta pública sobre la estrategia digital para una España inteligente. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Reino de España, septiembre 2017.

Puede ser que una sociedad inteligente e interconectada cada vez más y mejor/peor informada (40) (—se habla ya de infoxicación—) cuestione cada vez más los convencionalismos, llegando a la esencia misma del Estado y de las instituciones.

La hiperconectividad aflora nuevos comportamientos e interacciones sociales y económicas que resultaban imposibles anteriormente. Surgen así nuevos modelos de negocio, como las plataformas participativas, que conectan a los individuos y crean interdependencias entre ellos, que, a su vez, generan oportunidades; si bien, estas relaciones también cambiarán más adelante, llegando a sistemas directos de relación entre las partes (peer to peer o P2P) que originarán relaciones jurídicas o parajurídicas, muchas de las cuales, especialmente cuando tengan trascendencia económica, se moverán en limbos regulatorios entre lo legal, lo alegal y lo ilegal.

La sociedad ha cambiado y sigue cambiando; y puede que destile cierto aire de rebelión contra lo que parecía sólidamente establecido y asumido; y ello genera riesgos, pero también favorece la aparición de nuevas oportunidades y de nuevos modelos de negocio que demandarán, también, la introducción de un nuevo cuerpo jurídico que pueda contemplar las consecuencias legales de la innovación tecnológica. Por ejemplo, las conocidas plataformas Apple Store o Android permiten a cualquier ciudadano o empresa trabajar para las compañías Apple, Google, Samsung y otras muchas, desarrollando aplicaciones (Apps) que pueden ofrecer a través de estas plataformas de venta, haciendo así que la comunidad de usuarios y creadores sean los que desarrollen la ampliación del negocio y complementen los productos y servicios de dichas compañías (41) , sin que los desarrolladores sean empleados de las citadas compañías.

3.2. La regulación del desarrollo tecnológico

El reto de la regulación en la sociedad digital o de la sociedad inteligente se extiende a todos los sectores

El reto de la regulación en la sociedad digital o de la sociedad inteligente se extiende a todos los sectores (42) . Así, por ejemplo, en un sector tan regulado como el financiero, la innovación ha conducido a la necesidad de desarrollar sandboxes regulatorios que den cabida a las nuevas propuestas del creciente sector Fintech-Insurtech (43) (Reino Unido, Australia, Singapur, e incluso España) pero falta un «sandbox global» aplicable a más de un país o jurisdicción. En España, se aprobó, el 22 de febrero de 2019, el Anteproyecto de Ley de Medidas para la Transformación Digital del Sistema Financiero (44) . Pero la regulación queda pronto obsoleta ante el vertiginoso avance tecnológico, como puede verse con la Ley 5/2015 (LA LEY 6908/2015), de fomento de la financiación empresarial, que aborda las plataformas de financiación participativa, como el crowdfunding y el crowdlending (45) . Un elemento a destacar, dentro de la filosofía de la referida financiación participativa, es cierto halo o aureola de reivindicación que, tanto partidarios como detractores, atribuyen a su planteamiento. Sin duda, en una sociedad inteligente e interconectada y cada vez más informada que cuestiona los convencionalismos, estas formas de financiación pueden exhibirse como un inhibidor de los poderes tradicionales del sector financiero. La experiencia de cliente de un inversor que es capaz de elegir por sí mismo el proyecto a financiar frente a su habitual nula capacidad de decisión cuando realiza una operación de pasivo bancario (depósito) para que el banco lo transforme en préstamos según el criterio de la entidad, en lugar del criterio del inversor, puede seducir a muchos inversores, que ven así una forma de revelarse contra el poder establecido, en el ámbito de las decisiones financieras, por parte de los grandes operadores de este mercado (46) .

Continuando con los ejemplos del ámbito financiero, la autoridad financiera británica FCA (Financial Contuct Authority) ha propuesto crear una red global de innovación financiera que permita compartir experiencias y analizar cómo se puede avanzar en una regulación supranacional, dado que el entorno tecnológico desborda las fronteras jurisdiccionales. El ámbito financiero, por su carácter estratégico y particularmente sensible requiere especial atención.

La tecnología es un elemento consustancial a los mercados financieros modernos y cada vez más son los algoritmos los que toman decisiones para formar carteras de inversión o para asesorar a sus clientes (47) . Un caso significativo es el que sucedió el 6 de mayo de 2010, en el episodio bautizado como flash crash, cuando el Índice Dow Jones norteamericano se desplomó cerca de 1.000 puntos en sólo unos minutos, por un comportamiento gregario de los robots financieros de HFT (High Frecuency Trading) (48) —que, afortunadamente, pudo recuperarse veinte minutos después—.

El gran valor que las potencias otorgan a la supremacía tecnológica se ha percibido con el enfrentamiento entre EEUU y China por motivo del despliegue de las redes 5G

El desafío de poder alcanzar consensos regulatorios globales no parece fácil por la multiculturalidad y, también, por la guerra tecnológica encubierta que se está librando mundialmente, especialmente, la protagonizada por EEUU, China y Europa. Este enfrentamiento y el gran valor que las potencias otorgan a la supremacía tecnológica se ha percibido públicamente, desde mayo de 2019, con el enfrentamiento entre EEUU y China por motivo del despliegue de las redes 5G (49) .

La batalla actual por el ciberespacio y la constatación de la vulnerabilidad a los ciberataques ha alcanzado ya el rango de prioridad tanto para los gobiernos como para las empresas. La batalla por el control tecnológico ha llevado a que los principales países añadan a sus convencionales ejércitos de tierra, mar y aire, el nuevo teatro de operaciones del ciberespacio. Por ejemplo, el control de las comunicaciones satelitales, o los sistemas de posicionamiento (como el estadounidense GPS o el sistema Galileo de desarrollo europeo) y la cartografía mediante satélite ofrecen primacía mundial al país que los domina (Google Earth nació en 2004, como un experimento de inteligencia militar).

3.3. La protección de los datos y cómo regular el poder de las grandes compañías tecnológicas

Un elemento transversal a la tecnología es la protección de los datos, que se ha convertido en la piedra angular para un desarrollo ordenado de la sociedad digital (50) . Se ha hecho especial esfuerzo en la protección de los datos personales, pero se adivina ya la importancia de los datos generados por las cosas, pues, directa o indirectamente, se transmite información sobre personas, empresas o instituciones a partir de las cosas con las que interactúan. El ya cercando desarrollo de las redes de comunicaciones 5G y, con ello, la multiplicación exponencial de los datos generados por sensores integrados en dispositivos domésticos o en vehículos e instalaciones, hace prioritario el control de la gestión y utilización de los datos (51) .

Debe tenerse en cuenta que, cada dos años que transcurren, los datos acumulados superan a los registrados en la totalidad de la historia precedente. Además, se estima que, durante un único día, se envían 500 millones de tweets, 295 mil millones de correos electrónicos, 65 millones de mensajes de WhatsApp, se hacen 5 mil millones de búsquedas en Internet y se crean 4 petabytes de información en Facebook. Cada coche conectado genera 4 Terabytes de información. Las estimaciones para el año 2025 indican la creación de 465 exabytes de datos en un solo día (52) .

Otro desafío regulatorio es el proveniente del rápido crecimiento de las que ahora son las grandes empresas tecnológicas (bigtech o techgiants) (53) protagonistas indiscutibles de la transformación digital y provocadoras de tanta admiración como recelo. La concentración de poder de mercado y la enorme relevancia mundial de sus operaciones, con ámbitos regulatorios indefinidos, les está llevando a protagonizar algunas controversias y, en ocasiones, escándalos saldados con elevadas multas con gran efecto reputacional. Se estima que cerca del 80% de los beneficios corporativos mundiales se concentran en sólo 600 empresas. Si se atiende a los datos de Fortune Global 500, esas empresas se concentran, principalmente, en EEUU-Canadá, seguido de Asia y Europa, con sólo algunas presentes en Brasil, India, Rusia, Singapur y Australia. Muchas de ellas están adquiriendo tanto poder de mercado (54) que hacen palpable el hecho de que «el ganador se lleva todo» (the winner takes it all).

La regulación planteada a fin de controlar o atenuar el poder de mercado de las grandes compañías tecnológicas se está convirtiendo en una barrera de entrada para nuevas empresas de menor tamaño.

Se empieza a constatar que la regulación planteada con el objetivo de controlar o atenuar el poder de mercado de estas compañías se está convirtiendo más en una barrera de entrada para nuevas empresas de menor tamaño (55) que en un sistema de garantías para los usuarios. Y esto es así porque son precisamente las grandes corporaciones las que tienen más recursos materiales y profesionales para conseguir cumplir esos requisitos regulatorios, pudiendo ejercer poderes de influencia o de lobby para promover desarrollos legales que les favorezcan o que, incluso, impidan la entrada de nuevos competidores que, en su caso, pueden llegar a ser absorbidos antes de que se conviertan en una amenaza para su posición. El cumplimiento de la regulación tiene elevados costes económicos que, muchas veces, sólo pueden soportar las grandes empresas. Desde otro punto de vista, un efecto derivado es que, si la situación a la que se tiende es oligopolística o monopolística, disminuye la competencia (56) y, también, se reducen los incentivos para seguir innovando.

Una regulación excesiva o inadecuada puede ser contraproducente para los usuarios o para nuevas empresas que quieren entrar en estos mercados tan concentrados. La regulación se debate entonces en varios frentes: por un lado, la dificultad para regular nuevos modelos de negocio tan innovadores y, a veces, disruptivos, para los que la legislación tradicional parece obsoleta y no acondicionable; por otro lado, el habitual problema de querer mantener el equilibrio entre la intención de no cercenar la eficiencia, la innovación y el progreso económico, frente a la protección del consumidor (57) .

El control de las prácticas anticompetitivas lleva, en algunos casos, a la deslocalización de las compañías tecnológicas hacia otros países, impactando claramente, no sólo afectando a la creación de riqueza doméstica, sino también provocando la pérdida o incapacidad de atracción de talento profesional y empresarial. Es el eterno dilema entre innovación y competencia.

Otro problema regulatorio es el que concierne a la cuestión tributaria. El gran poder de mercado y la dimensión de las grandes empresas tecnológicas juega a su favor para optimizar su tributación internacional mediante la ubicación geográfica óptima de sedes y filiales, pudiendo utilizar también su capacidad negociadora y su posición de fuerza para sugerir a los gobiernos su posible relocalización a otros países en caso de no llegar a acuerdos suficientemente satisfactorios.

Por ello, es importante crear sistemas de coordinación legislativa internacional que reduzcan el «arbitraje» entre diferentes jurisdicciones, aun cuando estas compañías puedan buscar lo que podría llamarse una geolocalización tributaria óptima (GTO). En este sentido, en 2013 la OCDE comenzó a desarrollar el denominado plan BEPS (Base Erosión and Profit Shifting) que contiene 15 medidas encaminadas a evitar estos problemas tributarios. La Comisión Europea también desarrolló un documento sobre principios de justicia y eficacia en el mercado único digital europeo; y, en marzo de 2018, propuso una directiva para el Impuesto sobre los Servicios Digitales, que no avanzó ante la discrepancia entre los estados miembros sobre si era el momento oportuno y si era realmente necesaria dicha norma; si bien, con el compromiso de continuar en su planteamiento paralelo a la OCDE y con el objetivo de concluir en el año 2025.

También es relevante la correcta adscripción de las actividades que desarrollan las empresas tecnológicas a efectos de la normativa legal correspondiente. Muchas plataformas transaccionan con datos en lugar de con precios, dando más importancia al número de usuarios que a los ingresos por su actividad, dado que el valor de mercado de estas compañías se concentra en el intangible (58) «fondo de comercio» que crean con su penetración digital, de lo que deriva la capacidad de «escalabilidad» de los negocios digitales con un coste marginal mínimo y su extraordinario valor de mercado. En muchos casos hay ambigüedad incluso entre diferentes jurisdicciones nacionales y también globalmente. Por ello, es preciso entender los modelos de negocio para determinar cómo deben conceptuarse normativamente, sin que deba cercenarse la innovación y la creación de nuevos modelos de negocio. Desde este ángulo, tampoco es fácil determinar si una empresa está desarrollando prácticas anticompetitivas al seguir innovando permanentemente e, indirectamente, no dejando entrar a otros potenciales competidores; o, si, por el contrario, más que una práctica competitiva, lo que están haciendo esas empresas dominantes es, únicamente, implantar un modelo de negocio disruptor, para el cual no hay competidor.

Si se toma como referencia lo que está aconteciendo en el sector financiero con las grandes empresas tecnológicas, cabe referir su creciente interés por suministrar servicios financieros que arañan la cuota de mercado de los bancos. Así, pueden citarse los casos de Apple (que presentó su propia tarjeta de crédito Apple Card el 25 de marzo de 2019, desarrollada en colaboración con el banco Goldman Sachs) o la obtención en Lituania, por parte de Google, en diciembre de 2018, de licencia para servicios de pago, que se añade las licencias de las que ya dispone en Reino Unido e Irlanda. Por su parte Facebook ya realiza envíos de dinero a través de Facebook Messenger en países como EEUU, Francia, y Reino Unido y en junio de 2019 anunció el lanzamiento de su propia criptomoneda. Igualmente, Samsung está preparando el lanzamiento de su moneda virtual (Samsung Coin), mientras que Amazon ya ha obtenido permiso en Luxemburgo para operar son su plataforma Amazon Pay y ofrece préstamos desde hace años con Amazon Lending.

La entrada en vigor de la Directiva Europea de Pagos digitales, conocida como PSD2 (LA LEY 20018/2015), implica que los bancos deben abrir sus centros de datos para compartir la información de sus clientes con terceros, previo consentimiento de los usuarios, lo que ha llevado a cuestionar la asimetría de esta norma, dado que los bancos no pueden acceder a los datos de las empresas tecnológicas (59) .

El ámbito financiero está viviendo de forma muy intensa una verdadera «Tecnorevolución Financiera» que está obligando a replantear sus funciones ante la entrada en juego de las pequeñas Fintech y de las grandes Bigtech.

3.4. Las cuestiones regulatorias en blockchain, robótica e inteligencia artificial

En relación con la tecnología blockchain antes tratada, surgen también problemas regulatorios que afectan a los sistemas de gobernanza de las redes, a la jurisdicción aplicable —dada la posible distribución internacional de los nodos—, a la ausencia de un elemento central sobre el cual centrar las posibles responsabilidades, o a la capacidad de las autoridades para supervisar o exigir información sobre las transacciones realizadas en las redes, como podría ser el caso de los controles contra el blanqueo de capitales. A ello se añade la complejidad jurídica que puede suponer, a efectos de responsabilidades, el despliegue de smart contracts y su capacidad ejecutiva en función del clausulado con el que se han programado, la existencia de referencias objetivas (los llamados oráculos) que deben tomar para cumplir las órdenes que tienen programadas; así como la controversia que puede desatarse si se prueba que se ha cometido fraude sobre dichas referencias o sobre los sistemas de sensores que incorpora un dispositivo.

En el contexto de las redes blockchain se percibe que no todo lo científicamente alcanzable es jurídicamente posible, aunque sea económicamente viable

En el contexto de las redes blockchain se percibe que no todo lo científicamente alcanzable es jurídicamente posible, aunque sea económicamente viable; y que la economía se impone si es posible científicamente y viable jurídicamente.

Pero hay aún más frentes abiertos, como la cuestión de si los robots o la IA deben tributar por desempeñar una actividad profesional y por la reducción de puestos de trabajo (60) que implican. Se trata de una cuestión controvertida y especialmente compleja, pues obliga a precisar a qué tipo de máquinas se aplica (61) .

Quizá, un desafío aún más complejo que el anterior, sea el cómo regular o cómo establecer mecanismos que garanticen la ética de los algoritmos de la inteligencia artificial. Ya se han constatado muchos casos de actuación sesgada o discriminatoria por parte de sistemas de IA que pueden llegar a una interpretación «orwelliana» (62) del control anticipado del comportamiento esperado de los individuos por parte de las máquinas, o por parte de los gobiernos que las controlan, a través de las redes sociales (63) .

Los algoritmos de IA aplican instrucciones sobre los datos y variables con los que se programan y, por ello, deben ser entrenados, alimentándolos con el mayor número de datos posibles, por lo que no sería improbable incurrir así en una posible «contaminación» de los datos que sirven para su entrenamiento. Esos sesgos y contaminaciones pueden ser estructurales, y por esa razón los resultados de los algoritmos dependerán de quién y cómo se construyan. Las asimetrías de resultados por motivo de cuestiones raciales, de género o de nivel socioeconómico son las primeras que han dado lugar a denuncias, pero se adivina ya que las diferencias socioculturales que pueda haber en las corporaciones donde nazcan esos seres artificiales pueden marcar otros sesgos idiosincráticos (64) .

Jurídicamente habrá que dirimir responsabilidades entre los sujetos de la IA: programadores, propietarios, entrenadores del algoritmo, operadores, sistema de IA, usuarios, reguladores y terceros

Parece necesario crear equipos multidisciplinares y multiculturales para el desarrollo de la IA, pero también parece indispensable crear comités de ética en las empresas o instituciones que desarrollan los algoritmos al objeto de prevenir disfunciones y de vigilar su comportamiento. Quizá también sea preciso que los Estados u organismos supranacionales cuenten con comités éticos que puedan velar por la igualdad y seguridad de la ciudadanía en su interacción con la IA (65) . Un ámbito que será especialmente controvertido es el de los vehículos de conducción autónoma —en cualquier medio de transporte— pues obligará a analizar quién o qué tiene la responsabilidad de sus decisiones o disfunciones. A este respecto, jurídicamente habrá que dirimir responsabilidades entre los sujetos de la IA, a saber: programadores, propietarios, entrenadores del algoritmo, operadores, sistema de IA, usuarios, reguladores y terceros.

Por ello, la IA presenta problemas consustanciales e inevitables de transparencia, por razón de su complejidad, opacidad, incapacidad de control del aprendizaje automático; y se agudiza cuando la IA incorpora aprendizaje cognitivo. Debe tenerse en cuenta que todos los sentidos humanos han sido ampliamente rebasados por la tecnología, ayudada ahora por la IA: el reconocimiento de voz, la lectura de labios, la percepción de sonidos, o la vista. Si antes se podían seguir o rastrear los procesos de toma de decisiones de las máquinas, pues funcionaba de modo secuencial, como un proceso de «árbol de decisión», ahora eso deviene casi imposible, pues la IA funciona mediante redes neuronales y no es posible averiguar cuál ha sido el factor o el momento de la secuencia del programa que ha influido en la decisión o resultado final del algoritmo.

Por ello, un reto jurídico y social es el hecho de que, a muchos individuos, les resultará difícil admitir una decisión que les perjudique y que haya sido tomada por una IA, si no se puede explicar cómo ha tomado el algoritmo dicha decisión.

Una cuestión que cabe agregar a este poliedro es la posible capacidad de «mentir» que pueden desarrollar los robots, pudiendo mostrar un comportamiento malicioso, siguiendo las siniestras intenciones de sus programadores. Este supuesto, bautizado como «robots bizantinos» sólo tendría solución si se pudiese discriminar entre fabricantes fiables y no fiables. Algunos expertos indican que sólo un sistema de auditoría múltiple y en tiempo real a través de tecnologías distribuidas (como blokchain) podría evitarlo.

Y si cabe una cuestión aún más trascendente para añadir a los retos y desafíos anteriores es el cómo se debe actuar ante sistemas de inteligencia artificial que son capaces de anticipar el comportamiento de las personas con base en su historial (66) y en las ingentes variables de datos y parámetros que pueden procesar (67) . Las técnicas de big data, manejadas por inteligencia artificial (68) permiten ya pronosticar las probabilidades de que un sujeto cometa un delito; ¿podría ser ese sujeto legalmente detenido antes de cometer el delito? Y, ¿qué ocurrirá cuando la capacidad de predicción se potencie extraordinariamente con la computación cuántica? Los algoritmos son un nuevo instrumento tecnológico de poder social que se transforma también en un potente elemento de poder económico y político (69) .

El impacto sobre la privacidad de las tecnologías empieza a ser asombroso, como ocurre con la fotografía cuántica, que permite analizar hasta el más mínimo detalle de personas o cosas, con 25.000 millones de píxeles, por lo que la exposición a la observación queda totalmente abierta (70) . También es asombroso y aterrador saber que el denominado ciberbioterrorismo se refiere a la posibilidad de activar bacterias mediante procedimientos cibernéticos para desencadenar epidemias. Sin duda alguna, la ciudadanía del siglo XXI se convierte, a la vez, en escenario, arma y víctima.

La tecnología tiene la capacidad de crear sentimientos contradictorios entre la fascinación, el recelo, la desconfianza o, incluso, el pavor, pero; a pesar de ello, las aportaciones parecen superar, en el medio y el largo plazo a sus desventajas. Un caso evidente es que la IA será capaz de ayudar a la cura de muchas enfermedades y realizar diagnósticos inmediatos, gracias a su infatigable poder para asimilar ingente información de historiales médicos y poder procesar todas las publicaciones científicas.

4. CONCLUSIONES

La invención, la creatividad y la espiritualidad del ser humano son el motor del mundo y en ello se fundamentó hace tiempo su propia supervivencia como especie. Si en el pasado se hablaba de economía agrícola, de economía industrial y de la más reciente economía global, ahora se habla de economía digital y de tecnología para la economía; y nunca como ahora había sido tan amplia y demandada la formación y el anhelo de conocimiento en la relación entre la economía, el derecho, la publicidad, o la medicina y la tecnología.

El surgimiento de Internet y su popularización a finales de los años noventa del siglo XX inició un proceso de interconectividad global sin precedentes, que redujo a milésimas de segundo la capacidad de comunicación del ser humano con cualquiera de sus congéneres, con independencia de su ubicación geográfica. Esto ha hecho posible la comunicación y transferencia de conocimientos y de experiencias, así como la medición de los fenómenos sociales y económicos a escala planetaria.

Se ha creado una sociedad digital que, apoyada en sus nuevas herramientas, se ha «empoderado» hacia una incipiente sociedad inteligente, intensiva en el uso de las redes sociales y en la generación y compartición de datos. Es una sociedad que ha popularizado la llamada economía colaborativa y que, además, mejora, día a día, su calidad y esperanza de vida. Tecnologías como la robótica o la inteligencia artificial están dejando de ser ciencia-ficción, para entrar definitivamente en los hogares y en los procesos económicos. Nuevos dispositivos y funcionalidades como el Internet de las Cosas (IoT), el análisis masivo de datos (big data), la computación cuántica, la nanotecnología y los sistemas de almacenamiento y computación en la nube (cloud computing) ofrecen capacidades de gestión que parecen ilimitadas y muestran el camino de muchos nuevos negocios y actividades humanas del futuro.

También, la irrupción de los sistemas encriptados de cadenas de bloques (blockchain) y las nuevas tecnologías denominadas «distribuidas» (DLT), prometen cambiar radicalmente muchos modelos de negocio, al romper con los modelos centralizados de gestión, al tiempo que transformarán la economía, la sociedad y las instituciones.

En una sociedad cada vez más tecnológica destacarán dos elementos clave: la confianza y los valores

En una sociedad cada vez más tecnológica destacarán dos elementos clave: la confianza y los valores. La confianza, especialmente como modelo reputacional en una sociedad hiperconectada y, también, la confianza como elemento fundamental para la robustez de las redes distribuidas y de todos los modelos de economía colaborativa. Sin confianza en los sistemas y en los actores no se puede construir un mundo digital basado en la intangibilidad y en la ausencia de ubicación y jurisdicción concreta. En este sentido, la jurisdicción internacional vigente y el modelo preponderante y tradicional de jurisdicciones nacionales parece quedarse obsoleto ante el potencial de la globalización digital. Ya cabría plantearse cuál sería la jurisdicción de un servidor de Internet ubicado en aguas internacionales, o en la mismísima Luna.

En cuanto a los valores, ya se aprecia la inquietud por analizar si la inteligencia artificial recoge valores y principios éticos en su aprendizaje, lo que lleva a tener que definir qué valores son los adecuados y para qué culturas. De algún modo, se anticipa también la dificultad de acordar un corpus moral que se incluya en los procesos de machine learning y deep learning. En este sentido, han sido varios los casos notorios y conocidos de actuaciones sesgadas o comprometidas de algoritmos que se habían diseñado para tomar decisiones trascendentes para los humanos que las empleaban, pero en cuyo proceso de enseñanza se omitieron elementos o variables de forma inconsciente. Así, se han apreciado casos de discriminación por raza, género, lugar de residencia, edad, estado de salud, etc. que, al menos, han servido para alertar sobre estos riesgos e introducir las correcciones oportunas en el sistema de aprendizaje de las máquinas.

Tanto en relación con los valores y principios éticos como con los sistemas de confianza se aprecia que seguirán siendo los humanos, al menos durante un tiempo, los que tendrán que tomar las decisiones finales más relevantes. Hasta que no ocurra la profetizada singularidad tecnológica que iguale la capacidad decisoria y de juicio de una máquina a la del ser humano, las máquinas inteligentes serán fieles vasallos que aligeren el trabajo de sus creadores humanos, que les liberen de tareas rutinarias o de aquellas otras que se hacen inmanejables por su dimensión y por velocidad requerida de ejecución.

Es importante desarrollar un cuerpo jurídico, preferentemente internacional, que vele por lo que pueden llamarse los Derechos del Ciudadano Digital

Es importante desarrollar un cuerpo jurídico, preferentemente internacional, para evitar problemas jurisdiccionales, que vele por lo que pueden llamarse los Derechos del Ciudadano Digital. Si hasta ahora las actuaciones de unos ciudadanos frente o contra otros se dirimían en los juzgados aplicando los principios de justicia de la humanidad o la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos (LA LEY 22/1948), ahora habrá que contemplar el respeto a esos derechos, no sólo por parte de la humanidad, sino también por parte de las máquinas inteligentes; pues su aprendizaje y acumulación de experiencias pueden derivar de forma diferente a como inicialmente habían sido creadas, dejando de ser responsable su creador o programador original.

La creación de máquinas inteligentes, ese eterno sueño del ser humano que no deja de ser un medio de proyectar cierta trascendencia divina a sus creaciones, puede llegar más allá, hacia un transhumanismo que rebase a la especie. Desde los primeros homínidos, la invención y la creación de base tecnológica (como el avión, o la penicilina) significan lo que habitualmente se llaman «avances de la humanidad» y reafirman el poder del ser humano para sobrevivir y superar los obstáculos o problemas que le impone su medio natural.

El ser humano se ha «aumentando» progresivamente en sus capacidades, como su propia longevidad (ya cuadriplica la esperanza de vida de sus primeros ancestros y casi la mitad de ese avance lo ha conseguido durante en el último siglo), su movilidad aumentada (como poder cruzar el mundo en unas horas, o comunicarse con cualquier lugar del planeta o con el espacio exterior), su visión aumentada (mediante telescopios que permiten ver remotas galaxias o microscopios para explorar las más ínfimas partículas), o su capacidad de inmersión aumentada (llegando a lo más profundo de los océanos). Es decir, el ser humano actual sería, a la vista de sus antepasados, un verdadero «supermán». Pronto llegará también la llamada inteligencia aumentada, la única parcela pendiente de la potenciación de las capacidades del ser humano; si bien, cabe plantearse si un «cerebro conectado» ¿sería hackeable? Sin duda, todo ello requerirá redefinir muchos preceptos y volver la vista hacia la esencia del ser humano; bien para evitar su desaparición; o bien, porqué no, para dar paso a nuevas especies, quizá hibridaciones biónicas, como ya le ocurrió a la propia humanidad millones de años atrás, cuando otras especies sucumbieron y fueron reemplazadas por las precursoras de los primeros homínidos. De hecho, gracias a aquella extinción masiva, hoy es el ser humano quien domina la Tierra.

En este contexto de cambio vertiginoso, la posible dificultad para comprender el funcionamiento y las implicaciones de algunas nuevas tecnologías por parte de amplias capas de la sociedad, por parte de diversos estamentos de la administración o de algunas empresas, la ausencia de permeabilidad a la innovación en algunos casos y la errónea percepción de que la velocidad de los cambios es menor de lo anunciado, han llevado a procrastinar muchas actuaciones encaminadas a la transformación digital, e incluso, a la ausencia o pobre emisión de señales positivas para impulsar los cambios tecnológicos. Sin embargo, estos procesos difieren considerablemente de unos países a otros.

Sin duda alguna, son muchos los retos y desafíos que trae la actual revolución tecnológica. Las soluciones regulatorias nunca serán perfectas ni completas, pero tendrán que ser dinámicas y transnacionales.

La sociedad de riesgo cero no existe, por lo que la debe aprender a convivir con una tecnología cada vez más potente. No se puede hacer demagogia catastrofista sobre el desarrollo tecnológico. La batalla entre el tecno-optimismo y el tecno-pesimismo continúa y la regulación debe poder ofrecer respuestas y soluciones.